2024年1月22日におこなわれた第239回社会保障審議会・介護給付費分科会にて、令和6年度の介護報酬改定の詳細なポイントが明らかになりました。

本記事では厚生労働省の最新情報を参考に、2024年の介護報酬改定についてわかりやすく解説をおこないます。介護事業所を運営されている方や介護保険に興味がある方は是非参考にしてください。

目次

サービス種別ごとの改定ポイントは以下の記事にそれぞれまとめておりますので、あわせてご確認ください。(随時更新予定)

【2024年介護報酬改定】通所介護の改定ポイントまとめ|改定のポイントや新設加算を詳しく解説

【2024年介護報酬改定】訪問看護の改定ポイントまとめ|基本報酬や新設加算を一覧で解説

【2024年介護報酬改定】訪問リハビリテーションの改定ポイントまとめ|基本報酬や新設加算を一覧で解説

【2024年介護報酬改定】通所リハビリテーションの改定ポイントまとめ|基本報酬や新設加算を一覧で解説

2024年度の介護報酬改定において、介護報酬全体の改定率は1.59%プラスとなることが決定しました。

内訳としては、1.59%のうち0.98%が介護職員の処遇改善を目的として、また残り0.61%が介護職員以外の処遇改善を目的として引き上げられます。

また、1.59%の引き上げ以外にも、処遇改善加算の一本化や光熱水費の基準費用額増額による介護施設の増収を理由に、0.45%相当の引き上げ効果が見込まれており、合計で2.04%相当の引き上げとなることが見込まれています。

【2024年改定対応】介護職員等処遇改善加算とは?改定の影響や改定後の算定要件をわかりやすく解説!

【2024年介護報酬改定】処遇改善加算が一本化!変更点とポイントは?

2024年度の介護報酬改定は2024年4月に施行となるものと、2024年6月に施行となるものの2つにわかれることになりました。それぞれについて介護サービス種別ごとに解説します。

以下の介護サービスの報酬改定は、2024年6月1日から施行されます。

施行が後ろ倒しになった影響としては、診療報酬改定との兼ね合いがあります。かねてより診療報酬改定に伴う業務負荷が例年2~5月に集中していたほか、2024年度は診療報酬改定DXに伴う対応も必要となるため、診療報酬改定は2ヵ月後ろ倒しの2024年6月1日施行となりました。また、それに伴い、医療と関連性の高い上記4つの介護サービスの報酬改定も後ろ倒しとなっています。

医療および診療報酬改定との関連性が薄い以下の介護サービスについては、例年通り2024年4月1日に報酬改定が施行されます。

2024年の介護報酬改定は現在の人口構造や社会経済状況の変化を踏まえ、以下の4つを基本的な視点として実施されます。

以下ではそれぞれについて詳細に解説を行います。

地域包括ケアシステムとは、現在の介護需要増加に対して、医療・介護などの専門職から地域の住民一人ひとりにいたるまでが連携し、質の高いケアマネジメントや必要なサービスを提供する取り組みのことを指します。

以下では行われた議論の観点ごとに改正のポイントを紹介します。

居宅介護支援における特定事業所加算は新たに以下の単位数となります。

区分 | 現行の単位 | 改定後の単位 |

特定事業所加算(Ⅰ) | 505 | 519 |

特定事業所加算(Ⅱ) | 407 | 421 |

特定事業所加算(Ⅲ) | 309 | 323 |

特定事業所加算(A) | 100 | 114 |

※単位数は1ヵ月あたり

また、算定要件についても一部変更があります。とくに介護支援専門員1人あたりのサービス利用者数上限が40人未満から45人未満(居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は45名未満から50名未満)に拡張されたことで、加算を取得しやすくなるケースもあるでしょう。

【2024年改定対応】居宅介護支援の特定事業所加算とは?算定要件や注意点を解説

2024年4月から従来の地域包括支援センター以外にも、居宅介護支援事業者が市町村からの指定を受けて介護予防支援を実施できるようになります。それにあわせて単位数は以下のように変更されます。

区分 | 現行の単位 | 改定後の単位 | 備考 |

介護予防支援費(Ⅰ) | 438 | 442 | 地域包括支援センターが対象 |

介護予防支援費(Ⅱ)(新設) | – | 472 | 指定居宅介護支援事業者が対象 |

また、居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者になれるようになったことに伴い、以下の加算が新設されます。

加算名 | 算定要件 | 加算率 |

特別地域介護予防支援加算 | 厚生労働省が定める地域に所在している | 所定単位数の15% |

中山間地域等における小規模事業所加算 | 厚生労働省が定める地域に所在し、施設基準に適合 | 所定単位数の10% |

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 厚生労働省が定める地域に居住している利用者に対して、通常の実施地域を越えて指定介護予防支援を行った場合 | 所定単位数の5% |

居宅介護支援・介護予防支援において、ケアマネジメントの質向上を目的に、テレビ電話などを用いて、ほかのサービス事業所との連携によるモニタリングが可能になりました。

なお、テレビ電話などを利用したモニタリングを行うためには以下の条件を満たすことが必要です。

ア.利用者の同意を得ていること

イ.サービス担当者会議などにて、以下について主治医・担当者などの合意を得ていること

i .利用者の状態が安定していること

ii .利用者がテレビ電話などを利用して意思疎通ができること

iii.テレビ電話などを用いて収集できない情報は、ほかサービス事業者との連携で収集を行うことウ.少なくとも2ヵ月に1回(介護予防支援の場合は6ヵ月に1回)は利用者の居宅を訪問する

訪問介護における特定事業所加算は新たに以下の単位数となりました。なお、現行の特定事業所加算(Ⅳ)は廃止となり、現行の特定事業所加算(Ⅴ)が(Ⅳ)扱いに。また特定事業所加算(Ⅴ)が新たな要件で新設されました。また、それぞれの区分において算定要件の更新が行われています。

区分 | 現行の加算率 | 改定後の加算率 |

特定事業所加算(Ⅰ) | 所定単位数の20% | 所定単位数の20% |

特定事業所加算(Ⅱ) | 所定単位数の10% | 所定単位数の10% |

特定事業所加算(Ⅲ) | 所定単位数の10% | 所定単位数の10% |

特定事業所加算(Ⅳ)(廃止) | 所定単位数の5% | – |

特定事業所加算(Ⅴ)(Ⅳに変更) | 所定単位数の3% | 所定単位数の3% |

特定事業所加算(Ⅴ)(新設) | – | 所定単位数の3% |

【2024年改定対応】訪問介護の特定事業所加算とは?メリットや算定要件を解説

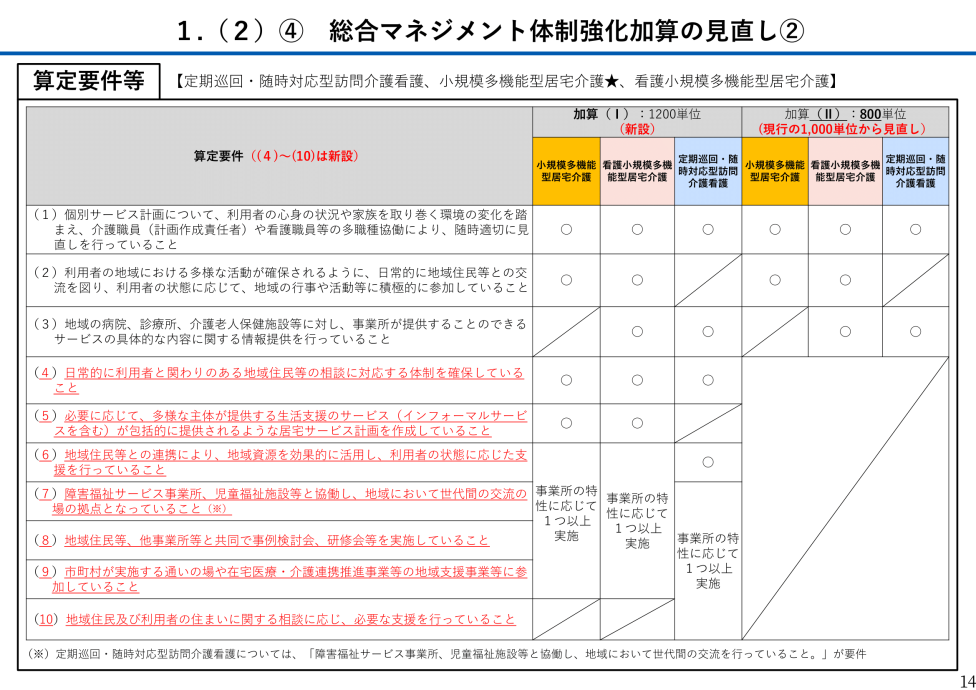

総合マネジメント体制強化加算において、地域包括ケアの推進と地域共生社会の実現に役立てる取組を評価するために区分が新設されます。また新たな加算区分の取組を促進する観点から、現行の加算区分については評価の見直しが行われます。

単位数および算定要件については以下のように変更されます。

区分 | 現行の単位数 | 改定後の単位数 | 備考 |

総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)(新設) | – | 1,200 | |

総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ) | 1,000 | 800 | 従来の総合マネジメント体制強化加算から評価を見直し |

※単位数は1ヵ月あたり

引用:厚生労働省 老健局「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」

特定事業所加算や総合マネジメント体制強化加算の見直し以外に、以下のトピックで改定や変更がおこなわれています。

訪問看護および看護小規模多機能型居宅介護サービスにおいて、医療ニーズが高い訪問看護利用者が増えていることを背景に、適切かつ質の高いサービスを提供する観点から、専門性の高い看護師がサービスを行うことを評価する加算が新設されました。

単位数および算定要件については以下となります。

区分 | 新設される単位数 |

専門管理加算 | 250 |

※単位数は1ヵ月あたり

【算定要件】

以下の要件について、どちらかを満たす場合に加算が可能です。

イ.緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が計画的な管理を行った場合

<対象>

・悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を行っている利用者

・真皮を越える褥瘡の状態にある利用者

・人工肛門又は人工膀胱を造設している者で管理が困難な利用者ロ.特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行った場合

<対象>

・診療報酬における手順書加算を算定する利用者

短期入所療養介護における総合医学管理加算について、医療ニーズのある利用者の受け入れをさらに促進する観点から、算定要件の見直しが行われました。

従来の算定要件では、居宅サービス計画において計画的に行うことになっていない短期入所療養介護のみしか加算の対象になっていませんでしたが、今回の改正により計画的に行うことになっている短期入所療養介護も対象となりました。また、算定日数の限度についても7日から10日へ変更が行われています。

療養通所介護において、サービスの主な利用者である医療ニーズを有する中重度者がサービスを利用しやすくなることを目的に、短期利用型の新たな区分が設けられました。

単位数および算定に必要なサービスの基準は以下となります。

区分 | 新設される単位数 |

短期利用療養通所介護費 | 1,335 |

※単位数は1日あたり

【サービス基準】

以下の要件すべてを満たす場合に算定が可能です。

イ.利用者の状態や利用者家族の事情により、介護支援専門員が、緊急に利用することが必要と認めていること

ロ.利用に当たって、あらかじめ7日以内(やむを得ない事情がある場合は14日以内)の利用期間が定められていること

ハ.指定地域密着型サービス基準第40条に定められている従業者の員数を置いていること

ニ.療養通所介護費の減算を算定していないこと

療養通所介護において、手厚い人員体制や管理体制が必要となる重度利用者へのサービス提供を安定的に行うことを目的に、サービス提供体制を評価する加算が新設されました。

単位数および算定に必要なサービスの基準は以下となります。

区分 | 新設される単位数 |

重度者ケア体制加算 | 150 |

※単位数は1ヵ月あたり

【サービス基準】

以下の要件すべてを満たす場合に算定が可能。

イ.指定地域密着型サービス基準第40条第2項に規定されている看護師の員数に加え、看護職員を常勤換算方法で3以上確保していること

ロ.保健師助産師看護師法第37条の2 第2項第5号に規定されている指定研修機関において行われる研修等を修了した看護師を1以上確保していること

ハ.指定療養通所介護事業者が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、一体的に事業を実施していること

訪問リハビリテーションおよび通所リハビリテーションにおいて、医療機関退院直後から質の高いリハビリを連続的に実施することを目的に、医療機関が入院中に作成したリハビリテーション実施計画書などを入手し、内容を把握することが義務付けられました。

また、リハビリにおける医療機関と介護サービスの連携という観点では、リハビリテーション事業所の理学療法士などが、医療機関の退院前カンファレンスに参加することにより、新たに退院時共同指導加算(600単位/回)を算定できるようになります。

【2024年改定対応】退院時共同指導加算とは?算定要件や注意点を詳しく解説!

入居継続支援加算において、入居者の医療ニーズを踏まえた看護職員によるケアを推進する観点から、算定要件の見直しが行われました。

従来の算定要件にプラスして、以下いずれかの行為を必要とする利用者および以下いずれかの状態である利用者の割合が入居者の15%以上であること、また、常勤の看護師が1名以上配置され、看護に関わる責任者が定められていることが求められます。

【必要とされる行為】

【利用者の状態】

介護老人福祉施設において、配置医師による日中の駆けつけ対応をより充実させる観点から、配置医師の通常の勤務時間外における配置医師緊急時対応加算(単位数:325単位/回)が新設されました。

介護老人福祉施設において、利用者への医療提供体制を確保する観点から、緊急時などの対応方法にて、配置医師及び協力医療機関の協力を得て定めることが基準として設けられました。

また、対応方法については1年に1回以上の頻度で見直しをおこない、必要に応じて変更を行うことも基準に設けられています。

介護保険施設において、在宅医療を担う医療機関や地域の医療機関と連携体制を構築するために、以下の基準を満たすことが求められました。

【介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・介護老人保健施設・介護医療院の場合】

ア.以下の要件を満たす協力医療機関(3は病院に限定)を定める(複数の医療機関を定めることで要件を満たしてもよい)(経過措置3年間)

1.入所者の病状が急変した際に、医師または看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること

2.診療の求めがあった際に、診療を行う体制を常時確保していること

3.入所者の病状が急変した際に、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していることイ.1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した際などの対応を確認するとともに、協力医療機関の情報を事業所の自治体に提出しなければならない

ウ.入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入所させることができるように努める

【特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護】

ア.以下の要件を満たす協力医療機関を定めるように努める

1.利用者の病状が急変した際に、医師または看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること

2.診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していることイ.1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した際などの対応を確認するとともに、協力医療機関の情報を事業所の自治体に提出しなければならない

ウ.入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入所させることができるように努める

医療と看護の連携の促進については、その他に以下のトピックで改定や変更がおこなわれています。

訪問入浴介護において看取り期の対応や医師・訪問看護師などとの連携体制を推進する観点から、看取り連携体制加算が新設されます。

単位数および基準は以下の通りです。

区分 | 単位 |

看取り連携体制加算 | 64 |

※単位数は1回あたり

※死亡日および死亡日以前30日以下に限る

【利用者基準】

イ.医師が回復の見込みがないと診断した者であること

ロ.同意した上でサービスを受けている者(家族等が説明を受け、同意した上でサービスを受けている者を含む)であること

【事業所基準】

イ.利用者の状態などに応じた対応ができる連絡体制を訪問看護ステーション等と確保したうえで、必要なサービス提供がおこなえるよう訪問入浴介護を行う日時を調整していること

ロ.看取り期の対応方針を定め、利用者またはその家族等に対応方針を説明し、同意を得ていること

ハ.看取りに関する職員研修を行っていること

訪問看護等におけるターミナルケア加算の評価が見直され、単位数が2,000単位から2,500単位へ変更となりました。これに伴う算定要件の変更はありません。

【2024年改定対応】ターミナルケア加算とは?単位数や算定要件について徹底解説!

短期入所生活介護において、看取り期の利用者へのサービス提供体制の強化を図る観点から、看取り連携体制加算が新設されます。

単位数および算定要件は以下の通りです。

区分 | 単位 |

看取り連携体制加算 | 64 |

※単位数は1日あたり

※死亡日および死亡日以前30日以下については7日が限度

【算定要件】

次のいずれかに該当すること

1.看護体制加算(Ⅱ)または(Ⅳ)のイもしくはロを算定していること

2.看護体制加算(Ⅰ)または(Ⅲ)のイもしくはロを算定しており、かつ、短期入所生活介護事業所または病院・診療所

・訪問看護ステーションもしくは本体施設の看護職員との連携により、24時間連絡できる体制を確保していること

・看取り期の対応方針を定め、利用者またはその家族等に対応方針を説明し、同意を得ていること

居宅介護支援におけるターミナルケアマネジメント加算の算定要件が変更となりました。従来では設けられていなかった、終末期の医療ケアの方針について利用者やその家族の意向を把握することが要件として加えられています。

また、関連して、特定事業所医療介護連携加算の算定要件におけるターミナルケアマネジメント加算の算定回数に変更がありました。従来は1年間の間に5回以上算定していることが求められましたが、今回の改正に伴い15回以上の算定が必要となります。

介護老人保健施設において、看取り対応の充実や在宅復帰・在宅療養支援を行う施設の評価を見直す観点から、単位数の見直しが行われました。

新たな単位数は以下となります。

区分 | 現行の単位数 | 改定後の単位 |

死亡日45~31日前 | 80 | 72 |

死亡日30~4日前 | 160 | 160 |

死亡日前々日・前日 | 820 | 910 |

死亡日 | 1650 | 1,900 |

※単位数は1日あたり

【2024年改定対応】ターミナルケア加算とは?単位数や算定要件について徹底解説!

介護医療院において、利用者やその家族との十分な話し合いやほかの関係者との連携をさらに充実させる観点から、基本報酬の算定要件および施設サービス計画の作成において、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に沿った取組を行うことが求められるようになりました。

看取りへの対応強化については、その他に以下のトピックで改定や変更がおこなわれています。

高齢者施設等において、感染症が発生した際の対応を評価する加算が新設されました。単位数および算定要件は以下の通りです。

区分 | 新設される単位 |

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | 10 |

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) | 5 |

※単位数は1ヵ月あたり

【算定要件】

<高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)>

・感染症法第6条第17項で規定されている第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時などの対応を行う体制を確保していること

・協力医療機関などとの間で新興感染症以外の一般的な感染症の発生時などの対応を取り決めるとともに、感染症の発生時等に協力医療機関などと連携し適切に対応していること

・診療報酬における感染対策向上加算または外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関または地域の医師会が定期的に行う院内感染対策に関する研修または訓練に1年に1回以上参加していること

<高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)>

診療報酬における感染対策向上加算に関わる届出を行った医療機関から、3年に1回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御などに関わる実地指導を受けていること

全介護サービス(居宅療養管理指導・特定福祉用具販売は除く)において、感染症や災害の発生時でも、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築することを目的に、業務継続計画が未策定の場合、基本報酬が減算されることが定められました。

単位数および減算要件は以下の通りです。

区分 | 減算される単位 |

業務継続計画未実施減算 | 所定単位数の3% |

業務継続計画未実施減算 | 所定単位数の1% |

【減算要件】

以下の基準に適合していない場合に減算となります。

・感染症や災害の発生時における業務継続計画を策定すること

・作成した業務継続計画に従い必要な措置を講ずること

【2024年4月義務化】介護施設のBCP(事業継続計画)策定のポイントや作成手順を徹底解説!

感染症や災害への対応強化については、その他に以下のトピックで改定や変更がおこなわれています。

全介護サービス(居宅療養管理指導・特定福祉用具販売は除く)において、利用者の人権擁護・虐待防止を目的に、虐待の発生や再発防止措置が取られていない場合に基本報酬が減算となります。

単位数および減算要件は以下の通りです。

区分 | 減算される単位 |

高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の1% |

【減算要件】

以下の措置が講じられていない場合に減算となります。

・虐待防止対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果を従業者に周知徹底すること

・虐待の防止のための指針を整備すること

・従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施すること

・上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと

高齢者虐待防止の推進については、その他に以下のトピックで改定や変更がおこなわれています。

(看護)小規模多機能型居宅介護において、認知症対応力のさらなる強化を図る観点から、認知症加算の新たな区分が追加されます。

単位数はそれぞれ以下の通りです。

区分 | 現行の単位 | 改定後の単位 | 備考 |

認知症加算(Ⅰ)(新設) | – | 920 | |

認知症加算(Ⅱ)(新設) | – | 890 | |

認知症加算(Ⅲ) | 800 | 760 | 従来の認知症加算(Ⅰ)が該当 |

認知症加算(Ⅳ) | 500 | 460 | 従来の認知症加算(Ⅱ)が該当 |

認知症対応型共同生活介護および介護保険施設において、認知症の行動・心理症状の発現防止や、出現時の早期対応を目的に、新たな加算が設けられます。

単位数および算定要件は以下の通りです。

区分 | 新設される単位 |

認知症チームケア推進加算(Ⅰ) | 150 |

認知症チームケア推進加算(Ⅱ) | 120 |

※単位数は1ヵ月あたり

【算定要件】

<認知症チームケア推進加算(Ⅰ)>

1.利用者または入所者のうち、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者の占める割合が1/2以上であること

2.認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応(以下「予防等」という。)に資する認知症介護の指導に関わる専門的な研修を修了している者または認知症介護に関わる専門的な研修及び認知症の行動・心理症状の予防等に資するケアプログラムを含んだ研修を修了した者を1名以上配置し、認知症の行動・心理症状に対応するチームを複数人の介護職員で組んでいること

3.認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、認知症の行動・心理症状の予防などに関するチームケアを実施していること

4.認知症ケアについて、カンファレンスの開催・計画の作成・ケアの振り返りなどを行っていること

<認知症チームケア推進加算(Ⅱ)>

・(Ⅰ)の1,3,4の条件を満たしていること

・認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に関わる専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、認知症の行動・心理症状に対応するチームを複数人の介護職員で組んでいること

認知症チームケア推進加算とは?算定要件や加算取得に必要な準備について解説

認知症の対応力向上については、その他に以下のトピックで改定や変更がおこなわれています。

【2024年度改定対応】認知症専門ケア加算とは?算定要件や算定に必要な資格について解説

利用者負担を軽減することを目的に、一部の福祉用具について貸与と販売の選択制が導入されます。また伴って、利用者の状況にあわせた説明や提案などを行うことが義務化されました。

【選択制の対象となる福祉用具】

【対象者の判断と判断体制・プロセス】

利用者等の意思決定に基づき、貸与又は販売を選択できることとし、介護支援専門員や福祉用具専門相談員は、貸与又は販売を選択できることについて十分な説明を行い、選択に当たっての必要な情報提供及び医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえた提案を行うこととする。

【貸与・販売後のモニタリングやメンテナンス等のあり方】

<貸与後>

<販売後>

福祉用具貸与・特定福祉用具販売の見直しについては、その他に以下のトピックで改定や変更がおこなわれています。

介護における自立支援とは、要介護者が自身の能力に応じて自立した生活ができるよう支援することを指します。また、高齢者が自立した生活を継続して営むためには、要介護状態になることへの予防や重度化防止に取り組むことが大切になってきます。

以下では行われた議論の観点ごとに改正のポイントを紹介します。

自立支援・重度化防止を効果的に進める観点から、リハビリテーションサービスにおけるリハビリテーションマネジメント加算および介護保険施設における関係加算について新たな区分が設けられます。

単位数はそれぞれ以下となります。

【訪問リハビリテーション】

区分 | 現行の単位 | 改定後の単位 | 備考 |

リハビリテーションマネジメント加算A(イ) | 180 | 180 | 改定後は、リハビリテーションマネジメント加算(イ)として算定 |

リハビリテーションマネジメント加算A(ロ) | 213 | 213 | 改定後は、リハビリテーションマネジメント加算(ロ)として算定 |

リハビリテーションマネジメント加算B(イ) | 450 | – | 廃止 |

リハビリテーションマネジメント加算B(ロ) | 483 | – | 廃止 |

※医師が利用者又はその家族に説明した場合(新設) | – | 270 | Bの要件の組換 |

※単位数は1ヵ月あたり

【通所リハビリテーション】

区分 | 現行の単位 | 改定後の単位 | 備考 |

リハビリテーション加算A(イ) | 同意日を含む月から | 同意日を含む月から | 改定後は、リハビリテーション加算(イ)として算定 |

リハビリテーション加算A(ロ) | 同意日を含む月から | 同意日を含む月から | 改定後は、リハビリテーション加算(ロ)として算定 |

リハビリテーション加算B(イ) | 同意日を含む月から | – | 廃止 |

リハビリテーション加算B(ロ) | 同意日を含む月から | – | 廃止 |

リハビリテーション加算(ハ)(新設) | – | 同意日を含む月から | |

※医師が利用者又はその家族に説明した場合(新設) | – | 270 | Bの要件の組換 |

※単位数は1ヵ月あたり

【2024年改定対応】リハビリテーションマネジメント加算とは?単位数や算定要件を徹底解説!

【介護老人保健施設】

区分 | 現行の単位 | 改定後の単位 | 備考 |

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ)(新設) | – | 53 | |

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ) | 33 | 33 | 従来のリハビリテーションマネジメント計画書情報加算が該当 |

※単位数は1ヵ月あたり

【介護医療院】

区分 | 現行の単位 | 改定後の単位 | |

理学療法 注6、作業療法 注6、言語聴覚療法 注4 | 33 | 33 | |

理学療法 注7、作業療法 注7、言語聴覚療法 注5(新設) | – | 20 |

※単位数は1ヵ月あたり

【介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】

区分 | 現行の単位 | 改定後の単位 | 備考 |

個別機能訓練加算(Ⅰ) | 12 | 12 | |

個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20 | 20 | |

個別機能訓練加算(Ⅲ)(新設) | – | 20 |

※単位数は1ヵ月あたり

通所リハビリテーションにおいて、基本報酬の見直しが行われます。従来では事業規模別に基本報酬が3段階に分かれていましたが、今回の改定により通常規模型・大規模型の2段階に変更されます。

また、現在大規模型に区分されている事業所であっても、以下の要件をすべて満たす事業所は通常規模型と同等の評価がおこなわれます。

居宅管理指導において、利用者への栄養食事指導および歯科衛生指導を充実させる観点から、算定対象を「通院または通所が困難な者」から「通院が困難な者」に変更されます。

訪問系サービスおよび短期入所系サービスにおいて、利用者の口腔状態を確認することによって適切な口腔管理の実施につなげる観点から、新たに口腔連携強化加算(50単位/回 1ヵ月に1回まで)が設けられます。

介護保険施設の利用者が、ほかの介護施設や居宅系サービス、医療機関などに移行する際に、退所時の情報蓮件を切れ目なく行う観点から、退所時栄養情報連携加算(70単位/回)が新設されます。

リハビリテーション、口腔、栄養の一体的取組の推進については、その他に以下のトピックで改定や変更がおこなわれています。

通所介護等における入浴介助加算について、算定要件の見直しが行われます。観点としては、入浴介助技術の向上や利用者の居宅における自立した入浴の取組の評価が中心となります。

【2024年改定対応】入浴介助加算とは?単位数や算定要件について徹底解説!

介護老人保健施設における在宅復帰・在宅療養支援等評価指標および要件の見直しが行われました。見直しの観点は以下の通りです。

介護老人保健施設におけるかかりつけ医連携薬剤調整加算について、施設におけるポリファーマシー解消の取組を推進する観点から見直しが行われました。

改定後の単位数はそれぞれ以下となります。

区分 | 現行の単位 | 改定後の単位 | 備考 |

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ | 100 | 140 | 従来のかかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)が該当 |

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロ(新設) | – | 70 | |

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) | 240 | 240 | |

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) | 100 | 100 |

※単位数は1回あたり

※入所者1人あたり1回を限度として、退所時に加算

【2024年改定対応】かかりつけ医連携薬剤調整加算とは?報酬改定のポイントや算定要件を詳しく説明

自立支援・重度化防止に係る取組の推進については、その他に以下のトピックで改定や変更がおこなわれています。

科学的介護推進体制加算について、科学的介護を推進する観点から、LIFEへのデータ提出頻度や初回データ提出時期について見直しが行われます。

変更が予定されているポイントは以下の通りです。

【2024年改定対応】科学的介護推進体制加算(LIFE加算)とは?算定要件や注意点をわかりやすく解説

自立支援促進加算について、科学的介護を推進する観点から、単位数やLIFEへのデータ提出頻度、初回データ提出時期について見直しが行われます。

変更が予定されているポイントは以下の通りです。

介護の質の向上に関わる取組や、自立支援・重度化防止に向けた取組をより一層推進する観点から、以下の加算について算定要件の見直しが行われます。

【見直しが行われる加算】

【2024年改定対応】ADL維持等加算とは?算定要件やADL評価法などについて詳しく解説!

現在介護人材が不足しているなかで、今後さらなる介護サービスの質の向上を目的に、処遇改善や生産性向上による職場環境の改善に向けた取組が推進されています。

以下では行われた議論の観点ごとに改正のポイントを紹介します。

介護現場で働く方々に向けて、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへとつながるよう加算率の引き上げが行われます。

また、これに伴い、介護職員の処遇改善がなるべく多くの事業所に適用できるよう、これまで3種別6段階に分かれていた介護職員等処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を一本化し、1種別4段階へと変更が行われます。

【2024年改定対応】介護職員等処遇改善加算とは?改定の影響や改定後の算定要件をわかりやすく解説!

【2024年介護報酬改定】処遇改善加算が一本化!変更点とポイントは?

介護現場における生産性の向上に寄与する取組の促進を目的に、新たな加算が設けられます。

単位数や算定要件は以下の通りです。

区分 | 新設される単位数 |

生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | 100 |

生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10 |

※単位数は1ヵ月あたり

【算定要件】

<生産性向上推進体制加算(Ⅰ)>

・加算(Ⅱ)の要件を満たし、(Ⅱ)のデータにより業務改善の取組による成果が確認されていること

・見守り機器などのテクノロジーを複数導入していること

・職員間の適切な役割分担の取組などを行っていること

・1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行うこと

<生産性向上推進体制加算(Ⅱ)>

・利用者の安全・介護サービスの質の確保・職員の負担軽減などについて検討する委員会の開催や、必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること

・見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入していること

・1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行うこと

生産性の向上等を通じた働きやすい職場環境づくりについては、その他に以下のトピックで改定や変更がおこなわれています。

居宅介護支援において、ケアマネジメントの質を確保しつつ、業務効率化を進め人材を有効活用することを目的に、居宅介護支援費の見直しが行われます。見直しのポイントは以下の通りです。

効率的なサービス提供の推進については、その他に以下のトピックで改定や変更がおこなわれています。

介護保険制度の安定性・持続可能性を高めることを目的に、既存の制度や報酬について見直しが行われます。

以下では行われた議論の観点ごとに改正のポイントを紹介します。

訪問介護における同一建物減算について、報酬の適正化を目的に見直しが行われます。改定後の減算要件は以下の通りです。

減算の内容 | 現行の減算要件 | 改定後の減算要件 |

1.10%減算 | 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する 建物に居住する者(2に該当する場合を除く) | 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(2および4に該当する場合を除く) |

2.15%減算 | 上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人 数が1ヵ月あたり50人以上の場合 | 上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1ヵ月あたり50人以上の場合 |

3.10%減算 | 上記1以外の範囲に所在する建物に居住する者(当該建物に居住する利用者の人数が1ヵ月あたり20人以上の場合) | 上記1以外の範囲に所在する建物に居住する者(当該建物に居住する利用者の人数が1ヵ月あたり20人以上の場合) |

4.12%減算 | – | 正当な理由なく、事業所において、前6ヵ月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(2に該当する場合を除く)に提供されたものの占める割合が90%以上である場合 |

【2024年改定対応】訪問介護の同一建物減算(集合住宅減算)とは?具体例をもとに算定要件を解説!

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護における長期利用について、長期利用の適正化を行い、サービスの目的に応じた適切な利用を促す観点から、報酬単位の見直しが行われます。単位数については以下の通りです。

【短期入所生活介護】

(要介護3の場合) | 単独型 | 併設型 | 単独型ユニット型 | 併設型ユニット型 |

基本報酬 | 787 | 745 | 891 | 847 |

長期利用者減算適用後 | 757 | 715 | 861 | 817 |

長期利用の適正化 | 732 | 715 | 815 | 815 |

【介護予防短期入所生活介護】

介護度 | 改定後の単位数 |

要支援1 | ユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の単位数の75%にて算定 |

要支援2 | ユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の単位数の93%にて算定 |

評価の適正化・重点化については、その他に以下のトピックで改定や変更がおこなわれています。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護の将来的なサービス統合を見据え、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本報酬に、夜間対応型訪問介護の利用者負担を考慮した新たな区分が設けられます。

改定後は夜間にのみサービスを必要とする利用者に対して、介護度を問わず以下の単位が算定されます。

【定額】

【出来高】

介護予防通所リハビリテーションにおいて、報酬体系の簡素化を行う目的から、運動器機能向上加算の廃止および基本報酬への包括化・選択的サービス複数実施加算についての見直し・一体的サービス提供加算の新設が行われます。

改定後の単位数および算定要件は以下の通りです。

区分 | 現行の単位 | 改定後の単位 | 備考 |

運動器機能向上加算 | 225 | – | 基本報酬に包括化 |

選択的サービス複数実施加算Ⅰ | 480 | – | 栄養改善加算・口腔機能向上加算で評価 |

選択的サービス複数実施加算Ⅱ | 700 | – | 栄養改善加算・口腔機能向上加算で評価 |

一体的サービス提供加算(新設) | – | 480 |

【一体的サービス提供加算の算定要件】

- 栄養改善サービスおよび口腔機能向上サービスを実施していること

- 利用者が介護予防通所リハビリテーションの提供を受けた日において、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービスのうちいずれかのサービスを行う日を1ヵ月につき2回以上設けていること

- 栄養改善加算、口腔機能向上加算を算定していないこと

運動器機能向上加算とは?2024年度報酬改定に伴う動向を解説

報酬の整理・簡素化については、その他に以下のトピックで改定や変更がおこなわれています。

その他として、以下のトピックにて改定や変更が行われています。

2024年度の介護報酬改定は、診療報酬・障害福祉サービス等報酬改定が同時に発生するトリプル改定の年です。そのため、診療報酬改定との兼ね合いを加味して、一部の介護サービスでは施行時期が2024年6月に後ろ倒しされています。

とはいえ、2024年度の介護報酬改定の全容が明らかになった今、行える準備はなるべく早いうちから行っておくようにしましょう。

また、介護報酬改定は今後国が目指す介護のあり方を示しているものとして捉えることも可能です。目先の改定への準備を進めつつも、今回の改定内容から国が介護事業全体をどのような方針に舵取りしようとしているかを捉え、今後の事業所運営やサービス展開に役立てましょう。