2024年介護保険法改正において注目度の高い議題が、複合型サービスの創設と財務状況の見える化です。これら2つの議題について理解しておくことで、介護保険法改正後の運営方針を検討しやすくなるでしょう。

この記事では、2024年介護保険改正で議論されている複合型サービスや財務状況の見える化について、詳しく解説します。この記事を読むことで、これら2つの改正内容が事業所運営に与える影響について把握できます。

目次

現在、訪問介護事業所が抱えている課題を知ると、複合型サービスの創設について理解しやすくなります。ここでは、2024年介護保険法改正へ向けた訪問介護事業所の実態について解説します。

2024年の介護保険法改正へ向け、訪問介護事業所の深刻な人材不足が浮き彫りになっています。

厚生労働省老健局が公開している資料「訪問介護(令和5年7月24日)」によると、訪問介護員の平均年齢は54.4歳となっており、65歳以上の方が24.4%にも達しています。このデータから、訪問介護員の高齢化が進行しているといえるでしょう。

また、厚生労働省の資料によると、介護サービス職員の有効求人倍率は15.53倍となっており、多くの介護サービス事業所で人手不足が深刻化しています。特に、人手が不足している事業所のうち80.6%の事業所が「訪問介護員が不足している」と回答しており、その他の職種と比較して最も不足感を感じている職種が、訪問介護員であることも明らかになりました。

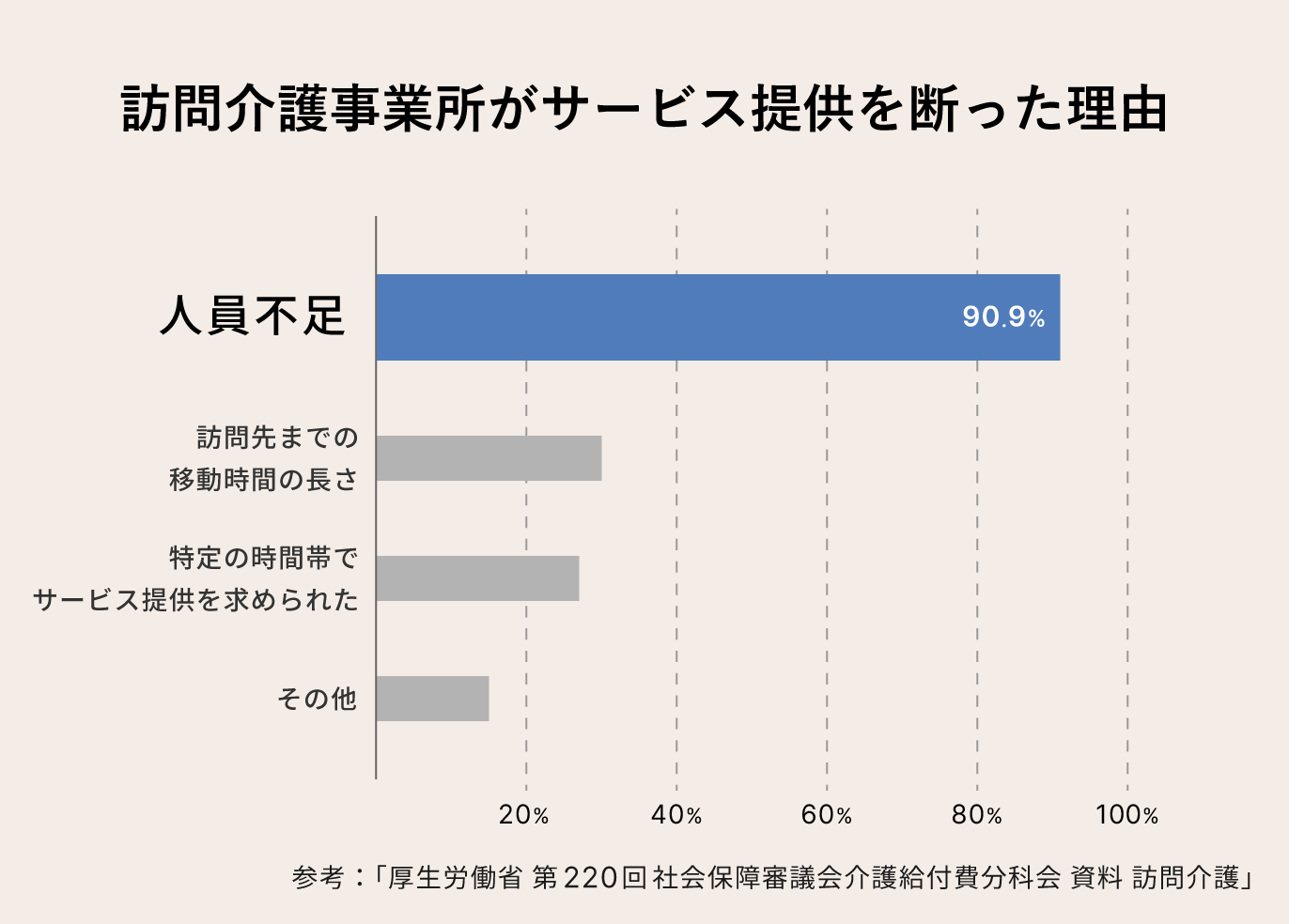

一方で、訪問介護事業所がサービス提供を拒否する理由として最も多かった回答が「人員不足により対応が難しかった」で、90.9%の訪問介護事業所が人員不足を理由にサービス提供を断っている調査結果も明らかになっています。

これらのデータから、訪問介護事業所は深刻な人手不足の状態であり、この状態にあることで訪問介護を必要とする利用者へサービスが提供できていない状況であるといえるでしょう。

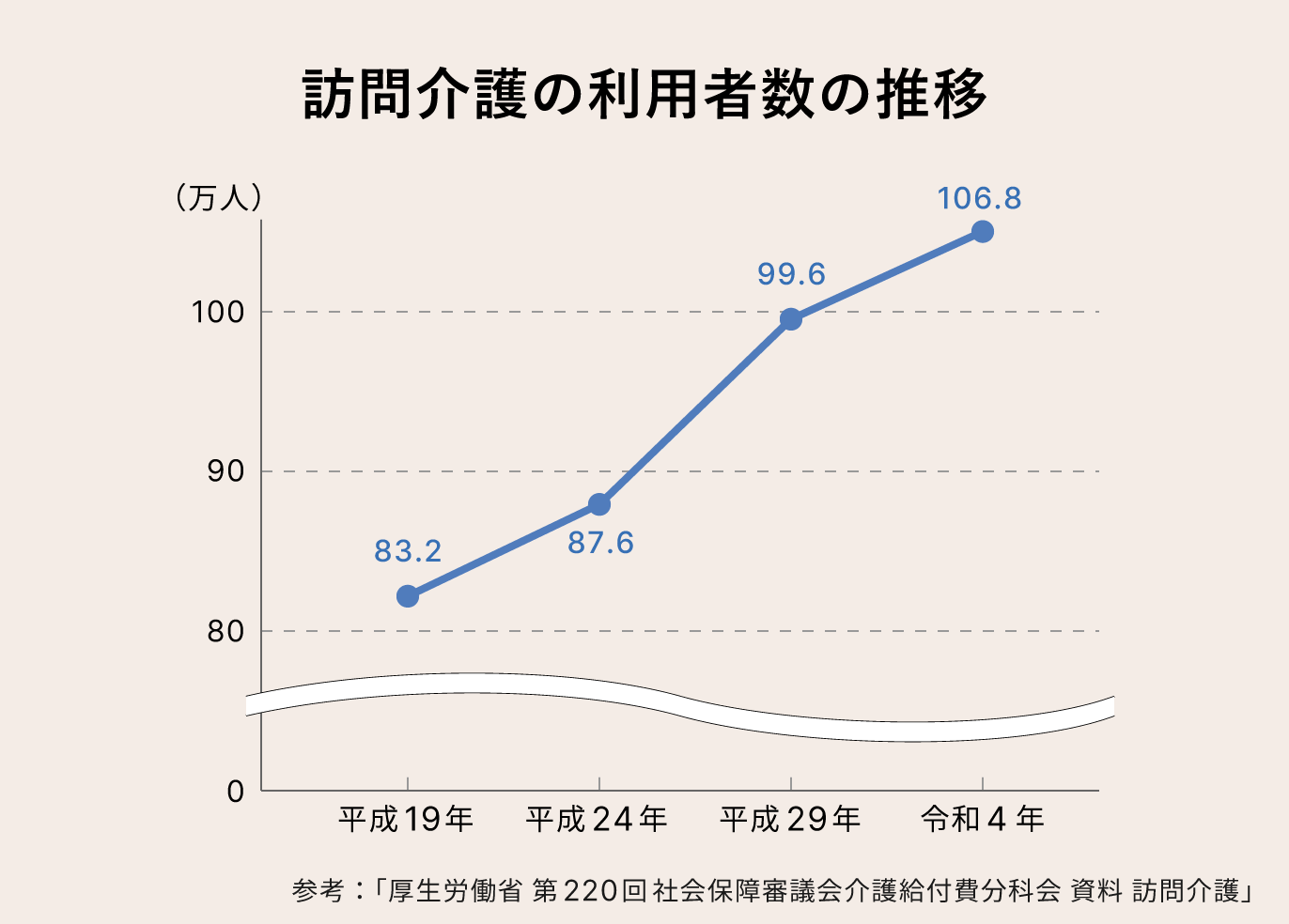

訪問介護利用者数は年々増加傾向です。厚生労働省老健局の資料「訪問介護(令和5年7月24日)」によると、令和4年時点での訪問介護の受給者は約106万人で、1事業所あたりの月間受給者数は約37人と平成19年以降最大となっています。

また、第8期介護保険事業計画では、令和5年度には受給者が8%増の123万人、令和7年度には12%増えて128万人に達すると予測されています。

増加する訪問介護利用者に対処するため、訪問介護事業所数や訪問介護員の増加が必要といえるでしょう。

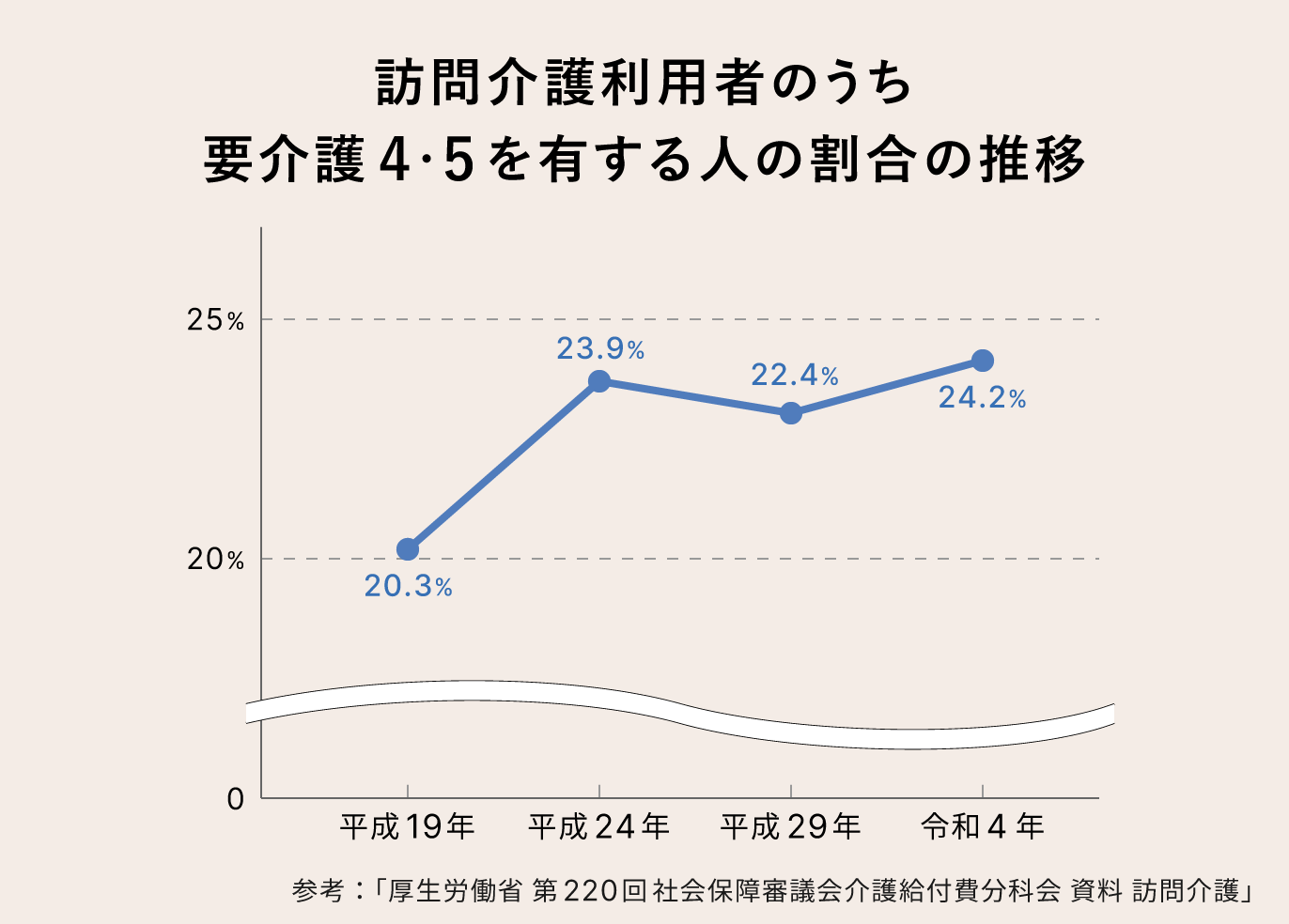

介護保険法改正へ向けて、訪問介護の利用者が重度化している現状も明らかになっています。

厚生労働省老健局の資料「訪問介護(令和5年7月24日)」では、要介護度4〜5の受給者割合は令和4年で24.2%でした。特に、身体介護中心型の需要が高まり、平成19年度から増加し続けています。

同資料によると、要介護5利用者の66.4%が身体介護中心型のサービスを受けており、サービス種別の面からも利用者の重度化が進行しているといえるでしょう。

訪問介護利用者が重度化することで、訪問介護利用者に対して医療的ケアを含めた柔軟なサービス提供が必要となります。

2024年介護保険法改正へ向けて、さまざまな議題が検討されています。議論されているなかでも、多くの訪問介護事業者が気になっているポイントは、新しい複合型サービスと財務状況の見える化でしょう。この2つのトピックは、事業所運営に大きく影響を与えるため、理解しておかなければいけません。ここでは、2024年介護保険法改正のポイントについて解説します。

2024年の介護保険法改正において、「訪問介護+通所介護の複合型サービス」が注目されています。

現在、在宅介護サービス利用者は増加傾向にあり、特に「訪問介護と通所介護の両方を必要とするケースが多い」というデータも出ていることから複合型サービスの創設が検討されているのです。

複合型サービスの導入により、利用者は切れ目のないケアを受けられ、訪問介護と通所介護の両面から利用者をフォローできるメリットがあります。また、サービス提供側にとってもメリットがあり、人材不足の解消や効率的な運営に繋がる効果も期待されています。

2024年の介護保険法改正では、介護サービス事業運営の透明性を高めるため、介護サービス事業所における財務状況の見える化が検討されています。

財務状況の見える化が実施された場合、各都道府県へ詳細な財務状況の報告が義務付けられる予定です。各介護サービス事業所から収集したデータをもとに、各地域ごとに財務状況を分析・公表することで、政府と利用者が事業者の経営実態を正確に把握できるようになるでしょう。さらに、電子的な情報基盤の整備が進むことで、介護情報の共有が促進される効果も期待されています。

2024年の介護保険法改正において複合型サービスが検討されている背景として、訪問介護事業所と通所介護事業所の供給不足が挙げられます。

厚生労働省老健局の資料「新しい複合型サービス(地域包括ケアシステムの深化・推進)」によると、訪問介護サービスの見込み量が2040年に134万人まで増加する一方で、サービスの提供量は現状のまま増加しない見込みとなっています。また、訪問介護利用者のうち通所介護または地域密着型通所介護を利用している方の割合が、46.7%という結果も出されています。

これらのデータから、将来的に訪問介護のニーズに対応できる訪問介護事業所が足りなくなることが予想でき、また現在でも訪問介護事業所を利用する多くの方が通所介護も併用している実態が明らかになりました。

これらの実態から、訪問介護事業所の増加、通所介護事業所との連携強化、介護人材の確保という課題が浮き彫りになったのです。この課題を解決するため、訪問介護と通所介護の複合型サービスが検討されています。

参考:厚生労働省老健局「新しい複合型サービス(地域包括ケアシステムの深化・推進)」

複合型サービスの提供を検討する場合、複合型サービスを提供することで得られるメリットについて理解しておかなければいけません。ここでは訪問介護と通所介護の複合型サービスにおけるメリットについて解説します。

訪問介護と通所介護の複合型サービスでは、切れ目のないケアを提供できるようになります。

例えば、訪問介護サービス中に明らかになった利用者のニーズを通所介護で補完することも可能です。また、通所介護サービスでは提供できない在宅ケアを、同事業所の訪問介護サービスで提供することも可能となります。

これまでは、訪問介護と通所介護が別々の事業所だったため、利用者の状態変化によって1つの事業所で対処できなくなるケースも発生していました。しかし、複合型サービスでは、利用者の状態変化に合わせて1つの事業所で対処しやすくなるのです。

複合型サービスによって、これまでスムーズにサービスを提供できなかった利用者に対して柔軟な対応ができるようになり、幅広い利用者を受け入れやすくなるでしょう。

訪問介護と通所介護を組み合わせた複合型サービスは、利用者のニーズに合わせて柔軟にサービス内容を変更できるメリットがあります。

例えば、新型コロナウイルスなどの感染症が蔓延した場合、通所介護でのサービスが継続できなくなることもあるでしょう。その場合、通所介護で受けられなくなった生活援助を訪問介護サービスで提供しなければいけません。しかし、現行の介護保険法では、新たな訪問介護サービスを提供するまでに時間と手間が必要です。

訪問介護と通所介護の複合型サービスであれば、利用者の状況が変化しても同じ事業所内で対処できるため、サービス調整の時間と手間を大幅に削減できるでしょう。

現在、介護業界は深刻な人材不足に直面しています。この問題を解決するためには、限られた人材で効率よく事業所運営を行わなければいけません。

少ない介護人材で効率よく事業所を運営するためにも、訪問介護と通所介護の複合型サービスが効果的です。

例えば、通所介護サービスの空き時間を利用して訪問介護サービスを提供したり、訪問介護事業所と通所介護事業所の会計業務を一元化したりといったことも可能です。

複合型サービスでは、訪問介護と通所介護の人員を合わせてサービスを提供できるため、両方のサービスにとって介護人材を最適化できるメリットがあります。

訪問介護と通所介護の複合型サービスが実現することによって、事業所運営の選択肢が増えます。

特に注目されているのは、通所介護事業所です。通所介護事業所内のスペースを訪問介護の事務所として利用しやすく、通所介護の送迎車を訪問用の車両として利用できるからです。

逆に、訪問介護事業所の視点から考えると、ライバル事業所が増えることも想定されます。近隣の訪問介護事業所だけでなく、通所介護事業所も同業者になる可能性があるからです。

しかし、厚生労働省の調査によると、訪問介護サービスの利用希望者が増加していく見込みです。地域の実情にもよりますが、将来的に利用者の取り合いに発展する可能性は低いでしょう。

2024年介護保険法改正では、介護サービス事業所の財務状況を一般公開することが検討されています。

厚生労働省の資料「全国介護保険担当課長会議資料 令和5年7月31日(月)総務課」によると、財務状況の見える化によって期待される効果として以下のように記載しています。

介護情報基盤の整備 |

<改正の趣旨> • 具体的には、自治体、利用者、介護事業所・医療機関について、以下のような効果が期待される。 自治体:利用者が受けている自立支援・重度化防止の取組の状況等を把握し、地域の実情に応じた介護保険事業の運営に活用。 利用者:利用者が自身の介護情報を閲覧できることで、自身の自立支援・重度化防止の取組の推進に繋がる。 介護事業者・医療機関:本人同意の下、介護情報等を適切に活用することで、利用者に提供する介護・医療サービスの質を向上。 ※ さらに、紙でのやり取りが減り、事務負担が軽減される効果も期待される。 • こうした情報基盤の整備を、保険者である市町村が実施主体であり、地域での自立した日常生活の支援を目的としている地域支援事業に位置付ける。 |

引用:厚生労働省「全国介護保険担当課長会議資料 令和5年7月31日(月)総務課」

介護サービス事業所の財務状況を公開することで、利用者が介護サービス事業所の実態を把握し、自治体が介護保険事業の運営に活用しやすくなります。また、事業所側としても、書類の電子化が進み事務負担が軽減される効果も期待されているようです。

現在、株式会社などの営利法人が財務状況を公開することはありませんでした。財務状況が公開された場合、介護サービス事業所にどのような影響を与えるのでしょうか。ここでは、財務状況の見える化が介護サービス事業所に与える影響について解説します。

財務状況の見える化が推進されるメリットのひとつとして、近隣事業所の状況を把握できる点が挙げられます。

例えば、事業所の収益が低下している場合、何が原因で収益が低下しているのか分析しなければいけません。周辺事業所の財務状況も全体的に低下していることがわかった場合、自身の事業所運営の問題だけでなく、地域的な問題が影響していると分析できるでしょう。

周辺事業所の財務状況を確認することで、自身の事業所運営に役立てられる可能性もあります。

財務状況の見える化によるデメリットとして、訪問介護事業所の会計業務が増加する可能性も懸念されています。

厚生労働省としては、通常実施すべき会計業務を行うだけなので、そこまで大きな負担になることは想定していないようです。しかし、小規模な事業所では、ちょっとした業務が大きな負担になることもあります。

財務状況の見える化によって、会計業務の負担が増えることも想定しておきましょう。

この記事では、2024年介護保険法改正に関する議論のなかでも注目度の高い「複合型サービス」と「財務諸表の見える化」について詳しく解説しました。

現在、訪問介護事業所は深刻な事業所不足と人材不足に悩まされており、これらの問題を解消するために検討されているのが「訪問介護と通所介護の複合型サービス」です。

複合型サービスによって、在宅介護サービス利用者は切れ目のないケアを受けられ、訪問介護と通所介護の介護人材を最適化する効果が期待されています。

介護サービス事業所の財務状況を公開することで、利用者が介護サービス事業の実態を把握し、介護保険制度運営に役立てられるメリットがあります。

2024年介護保険法改正に向けて多種多様な内容が議論されていますが、複合型サービスと財務状況の見える化は、特に訪問介護運営に大きく影響を与えるものです。この2つの改正によって、事業所運営の選択肢が広がっていくでしょう。

参考資料: